Da un lato, la manifestazione; dall’altro, la legge manifesto. La prima, il 22 settembre, ha riempito 80 città italiane con mezzo milione di persone, indignate per i crimini di Gaza; la seconda è stata timbrata dal Parlamento in giugno, ratificando il decreto sicurezza. E cosa dispone quel decreto, tanto urgente da strangolare l’esame delle assemblee legislative, che da 16 mesi discutevano un disegno di legge d’identico tenore? No, non l’arresto per chi compia violenze, come quel centinaio di scalmanati alla stazione di Milano. La violenza era punita pure prima, nessuno Stato di diritto può mai tollerarla. Specie se si esercita contro i poliziotti che rappresentano lo Stato. Sennonché quel decreto trasforma in delitto un pacifico sit-in di studenti, che ferma il traffico dinanzi alla propria scuola. Oppure il picchetto di operai di fronte ai cancelli d’una fabbrica. Senza l’uso della forza, né cassonetti rovesciati, né transenne messe di traverso. Una resistenza non violenta, come quella che in India praticava Gandhi, o in Italia Marco Pannella.

È il nuovo reato di “blocco stradale”. Castiga con un mese di galera chi impedisca la circolazione; e se poi a farlo sono più di due persone, la pena viaggia da 6 mesi a 2 anni. Ma come fai a imprigionarli tutti, se questi nuovi malviventi si contano a migliaia? Non basterebbero gli stadi che usava Pinochet, anche perché le carceri italiane sono già fin troppo affollate. Tuttavia a Firenze migliaia di persone si sono radunate presso la rotatoria all’uscita dell’autostrada A1, bloccando il traffico già di buon mattino. A Napoli i manifestanti si sono riversati sui binari della stazione centrale. A Genova hanno sbarrato i varchi del porto. A Roma blocco di entrambe le corsie della tangenziale est, mentre gli automobilisti, anziché protestare, applaudivano il corteo. D’altronde non si può vietare lo sdegno per decreto. Né i diritti sindacali: nel giugno scorso, a Bologna, 10 mila metalmeccanici hanno fermato il traffico sulla tangenziale. Senza arresti di massa, neppure in quel caso. Sarebbe stato impossibile, e poi talvolta il buon senso prevale sull’insensatezza delle leggi.

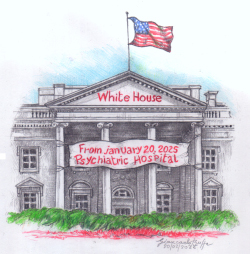

Ma a cosa serve, allora, una legge che non si può applicare? Serve a mostrare i muscoli, benché siano sgonfi. Serve a trasmettere al pubblico pagante un’immagine decisionista - quella d’un governo energico, efficiente, che risolve ogni problema. Come quando, di fronte all’ultimo caso di cronaca nera che allarma l’opinione pubblica, s’inventano nuovi tipi e sottotipi d’omicidio, dall’omicidio stradale a quello sul lavoro. E s’aggiunge poi il femminicidio, anziché investire in risorse educative nella scuola: “una ennesima affermazione del diritto penale simbolico”, ha sentenziato l’Unione delle camere penali. O come quando un’altra legge trasforma la maternità surrogata in un reato “universale”. Universale un piffero, dato che in 65 Paesi del mondo questa pratica non è affatto reato; una confusione lessicale, che mira a confondere le menti.

Trucchi da prestigiatore, dei quali offre un esempio luminoso il Taglia-leggi approvato dal Parlamento in aprile. “Abbiamo cancellato 30 mila leggi”, ha annunciato - fiera - la ministra per le Riforme istituzionali. Già, ma quali? Un decreto regio del 1861, che imponeva alle Finanze di cedere “al sig. Luigi Rinaldi una casa demaniale nella Città di Rimini”. O un altro decreto del 1932, che disponeva l’emissione di francobolli celebrativi del decennale della marcia su Roma. Norme obsolete e ormai prive d’ogni effetto. “Tu uccidi un uomo morto!”, esclamò nel Cinquecento un condottiero fiorentino, rivolto al suo assassino. Qualche secolo più tardi, i nostri governi si sono specializzati nella pratica opposta: i morti li concepiscono, e senza l’aiuto della maternità surrogata. Succede quando licenziano una legge orfana di ricadute applicative, perché ha bisogno dei decreti d’attuazione: quanto al gabinetto Meloni, ne mancano all’appello 432, ha calcolato in luglio Sergio Rizzo sull’Espresso. Ma dopotutto è una conseguenza inevitabile: se la politica è menzogna, anche la legge diventa una finzione.