Finalmente la piazza si sveglia. Si moltiplicano le manifestazioni di protesta ed aumenta la conflittualità sociale. Di fronte alla strage degli innocenti (oltre sessantamila bambini morti o mutilati a Gaza secondo le fonti Unicef), alle limitazioni delle libertà costituzionali (la moltiplicazione di nuovi reati penali e le misure restrittive in materia di ordine pubblico) e all’aggravarsi delle condizioni di vita (in materia di lavoro, sanità, istruzione, ambiente) un gran numero di persone esprime il proprio sdegno. Si pongono ora due questioni, entrambe decisive se si vuole evitare che tutto si dissolva, se si vuol cambiare realmente lo stato del presente: come riuscire a tradurre la protesta delle piazze in un coerente indirizzo politico da far valere dentro le istituzioni democratiche? E, parallelamente, come evitare che le divisioni che attraversano – più o meno legittimamente – chi si oppone, prevalgano sulle ragioni che dovrebbero far marciare uniti per trovare un comune orizzonte di cambiamento?

Non si può confidare solo sui meccanismi di democrazia partecipativa, che portano, al contrario, quasi per inerzia a far prevalere le logiche del proprio gruppo rispetto a quelle degli altri, ciascuno geloso della sua parzialità. Ecco allora riemergere le divisioni: manifestazioni separate sullo sciopero generale, sulla Palestina, contro l’autoritarismo, contro la violenza patriarcale. A ciascuno la propria parte di protesta. Queste le modalità della democrazia sociale che garantiscono il pluralismo e le diverse pratiche, ma che abdicano al compito di determinare la “politica nazionale”. Una responsabilità che secondo tradizione (ma anche secondo la Costituzione: art. 49) viene attribuita ai partiti.

Il punto critico è che, differentemente che in passato, per quest’opera di necessaria sintesi delle diversità non ci si può più affidare esclusivamente alle forze politiche organizzate. Principalmente per un motivo. Chi manifesta pubblicamente il proprio disagio appartiene a due categorie di cittadini: una minoranza coincide con quella parte di popolazione che è già interna al circuito politico-rappresentativo (militanti politici, sindacali o dell’associazionismo organizzato), ma, maggioritariamente, è composta da quella parte della popolazione che ha maturato una distanza radicale, se non una vera e propria ostilità, dalle politiche istituzionali. Tant’è che al riempirsi delle piazze corrisponde uno svuotamento delle urne.

Diventa allora necessario guardare anche oltre i partiti e la politica organizzata (“oltre” non “contro”, s’intenda), tentando di dare forma ad una rappresentanza propriamente sociale. Un traguardo non facile da conseguire, almeno per due ragioni.

In primo luogo, per la ritrosia della politica tradizionale nel riconoscere uno spazio autonomo alle indicazioni provenienti dall’esterno di essa. Si pensi alla sorte che fanno persino i pochi referendum che arrivano ad avere successo, ma che non trovano un seguito coerente in Parlamento (il caso del referendum sull’acqua-bene comune è esemplare in tal senso.

Neppure i vittoriosi referendum costituzionali di natura oppositiva riescono a far desistere i nostri rappresentanti dalle scellerate politiche che da oltre trent’anni provano a stravolgere i nostri equilibri istituzionali.

In secondo luogo, però, non deve sottovalutarsi anche il rifiuto che normalmente hanno i “movimenti” a farsi trascinare sul terreno della definizione di un indirizzo politico. Essi nascono di protesta, conquistando soggettività e riconoscimento sociale, ma poi difficilmente riescono a non snaturarsi quando si “istituzionalizzano”. Quando si deve passare a definire le politiche istituzionali necessarie per realizzare il cambiamento auspicato si avvertono chiaramente le difficoltà.

Tanto più profondo è il malcontento, quanto più il confronto con le istituzioni appare problematico, con il prevedibile esito che la critica radicale dell’esistente alla fine si esaurisca. Se le domande, le inquietudini, la rabbia sociale espresse dalla piazza non riescono ad essere rappresentate nelle istituzioni democratiche, alla fine torneranno a prevalere proprio quelle forze contro cui si sono ribellati i più agguerriti ed ampi movimenti sociali.

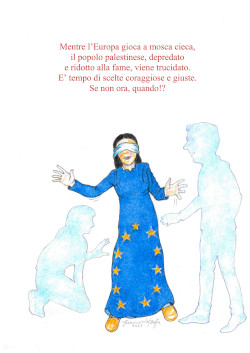

Si tratta allora anzitutto di comprendere come rendere il dissenso politicamente rilevante sul piano istituzionale, affinché tutti i cittadini – anche se non necessariamente associati nella forma partito – possano concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Occorre domandarsi come possono essere rappresentate, entro una prospettiva che rivendichi una netta inversione di tendenza, le vitali piazze di protesta, gli eroici comportamenti individuali che mossi da un senso di solidarietà tra i popoli hanno portato a varcare i mari per rivendicare il ripristino della legalità internazionale e il rispetto dei diritti umani, le diffuse richieste di eguaglianza, libertà e fratellanza che si contrappongono alle logiche di potenza e mercantili prevalenti. Come unire forze sociali che magari si sentono tra loro diverse e gelose del proprio specifico punto di vista.

Mi chiedo se il ribaltamento ricercato non possa essere immaginato a partire dalla Costituzione, ovvero, per meglio dire, fondato sulla richiesta di dare attuazione alla rivoluzione costituzionale promessa, ma mai realizzata. Si potrebbe ripartire da qui: riscoprire la forza trasformatrice della Costituzione che si fonda sulla natura precettiva e programmatica dei suoi principi.

Per realizzare questa prospettiva, che potremmo definire di istituzionalizzazione costituzionale del disagio sociale, alcune condizioni si pongono. In sintesi: a) che la protesta si dispieghi entro un consapevole orizzonte di attuazione costituzionale, in grado di unificare i particolari punti di vista. I presupposti mi sembra ci siano, visto il continuo richiamo ai principi costituzionali contenuti negli slogan delle più diverse manifestazioni di protesta; b) che i partiti di opposizione assumano la Costituzione come principale fonte legittimante delle loro politiche.

Sostituendo la ricerca di accordi tra forze politiche “dall’alto” con la definizione di concreti indirizzi politici finalizzati a dare forma e sostanza alla Costituzione inattuata; c) che si abbandoni l’idea che sia la Costituzione che si deve adattare ai tempi della politica (questo il segno prevalente che ha caratterizzato la lunga fase del revisionismo costituzionale), per ristabilire la giusta proporzione tra politica e Costituzione: è la seconda che legittima la prima; d) che si sia disposti ad intraprendere una “lotta per il diritto” per dare stabilità alle “lotte sociali”. Dovremmo cioè tornare a credere nel diritto in tempi di diffuso disprezzo per il diritto. Una sorta di rivoluzione al giorno d’oggi. Ne dovremmo riparlare.