«Il silenzio dell’Occidente davanti al genocidio di Gaza segna la fine di illuminismo e coscienza democratica». L’affermazione di Giovanna Musilli (docente di filosofia e attenta commentatrice di politica estera e italiana) risuona come una condanna morale che attraversa le coscienze di chi, in queste ore, assiste all’ennesimo capitolo di una tragedia senza fine. Gaza è oggi un cumulo di macerie, un luogo in cui le parole “vita” e “diritti” hanno perso ogni significato, mentre la comunità internazionale sembra paralizzata tra calcoli geopolitici e impotenza diplomatica.

Nelle ultime settimane, le notizie che giungevano dalla Striscia parlavano di bombardamenti incessanti e di un numero di vittime civili che cresce drammaticamente. Ospedali distrutti, bambini sepolti sotto le rovine, intere famiglie cancellate. La fame, la sete e le malattie dilagano tra i sopravvissuti, ormai confinati in zone sempre più ristrette e invivibili. Le organizzazioni umanitarie denunciano l’impossibilità di intervenire, mentre le agenzie dell’ONU hanno continuato a ripetere, ormai quasi con rassegnazione, l’appello a un cessate il fuoco immediato.

La Corte internazionale di giustizia, nel gennaio scorso, ha riconosciuto come plausibili le accuse di genocidio contro Israele, imponendo misure provvisorie per prevenire ulteriori atti di sterminio. Eppure, di fronte a questa constatazione giuridica di enorme portata, la reazione occidentale è rimasta flebile. Nessuna sanzione, nessuna sospensione di aiuti militari, nessun passo concreto verso la tutela di un popolo sotto assedio.

Il dibattito resta aperto: per alcuni giuristi e attivisti per i diritti umani, quanto sta accadendo a Gaza rientra pienamente nella definizione di genocidio contenuta nella Convenzione del 1948, che parla della “distruzione, totale o parziale, di un gruppo nazionale, etnico o religioso, con l’intenzione di annientarlo”. La sproporzione dell’offensiva israeliana, la sistematica distruzione di infrastrutture civili e la negazione di beni essenziali come acqua, cibo e cure mediche, sembrano andare oltre la difesa e configurare una punizione collettiva.

Altri osservatori, invece, insistono sul diritto di Israele a difendersi dagli attacchi di Hamas e dalle minacce terroristiche, ricordando i massacri del 7 ottobre 2023 come un trauma nazionale ancora vivo. Tuttavia, anche chi invoca la legittima difesa non può ignorare che nessuna guerra può giustificare crimini efferati contro civili indifesi, né l’annientamento di un intero popolo che da decenni vive sotto occupazione e blocco.

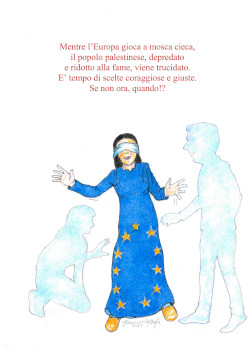

Nel frattempo, il mondo occidentale – che si è costruito sull’eredità dell’Illuminismo, sulla centralità dei diritti umani e sul principio della dignità universale – appare oggi muto. Un silenzio che pesa più delle parole, un silenzio che, come sottolinea Musilli, segna forse la crisi irreversibile della coscienza democratica. Dove sono finite le voci che un tempo invocavano libertà, giustizia, uguaglianza? Dove si nasconde oggi la solidarietà che dovrebbe unire l’umanità di fronte alla sofferenza?

Il dramma di Gaza non è solo una questione geopolitica o militare: è la misura del fallimento etico dell’Occidente. La mancata reazione, o la sua timidezza diplomatica, testimonia un arretramento culturale e morale. Non si tratta soltanto di difendere il popolo palestinese, ma di salvare l’idea stessa di civiltà, quella che l’Europa e l’America amano rivendicare come propria.

Certo, la situazione è complessa e la soluzione non può essere che politica e diplomatica, fondata sul riconoscimento reciproco e sul rispetto del diritto internazionale. Ma ogni processo di pace dovrà partire da una verità elementare: il popolo palestinese non può essere lasciato morire nell’indifferenza. Senza giustizia per Gaza, nessuna pace sarà possibile, e nessuna democrazia potrà dirsi davvero viva.

Oggi più che mai, il mondo ha bisogno di una voce che rompa il silenzio. Perché tacere di fronte all’ingiustizia non è neutralità: è complicità.

Non può essere costruita una vera pace a Gaza finché si impone l’occupazione di Israele

Non può esserci pace dove coesistono occupazione, oppressione e violenza strutturale, perché la pace non nasce mai dall’imposizione o dalla paura, ma dalla libertà e dalla giustizia condivisa, e a Gaza, dove da decenni un intero popolo è privato dei propri diritti fondamentali, la pace appare come un miraggio irraggiungibile finché continuerà l’occupazione israeliana che genera sofferenza, miseria e morte.

L’occupazione rappresenta un ostacolo insormontabile alla convivenza e alla ricostruzione di un tessuto umano e civile, non solo perché nega la sovranità e l’autodeterminazione, ma perché produce quotidianamente condizioni di vita inumane, con un popolo intero costretto a sopravvivere in una prigione a cielo aperto, tra macerie, bombardamenti e privazioni di ogni genere, e da oltre diciassette anni Gaza è sottoposta a un blocco che limita ogni libertà di movimento e di accesso ai beni essenziali, come acqua, cibo, elettricità e medicine.

Questa situazione ha determinato una crisi umanitaria senza precedenti, con tassi di disoccupazione elevatissimi, ospedali al collasso e un sistema sociale disgregato, dove intere famiglie vivono tra rovine e dolore, mentre il recente genocidio, con le sue devastazioni e i suoi sfollamenti, non è che l’ennesimo capitolo di una lunga storia di violenza e colonizzazione che ha radici profonde nella struttura stessa dell’occupazione.

Non si può continuare a raccontare Gaza come una sequenza di attacchi e rappresaglie, perché la violenza non è nata con gli eventi del 7 ottobre 2023, ma è la conseguenza di un sistema che da decenni impone check-point, confisca di terre, insediamenti illegali e bombardamenti ricorrenti, negando sistematicamente ai palestinesi il diritto di vivere liberi nella propria terra.

Secondo il diritto internazionale, ogni popolo sottoposto a occupazione ha il diritto di resistere, ma questa resistenza deve sempre rispettare le norme che vietano gli attacchi contro i civili, e spetta alla comunità internazionale non solo garantire che tale principio sia rispettato, ma anche impedire che la legittima lotta del popolo palestinese venga criminalizzata, perché la libertà di un popolo non può essere negata in nome della sicurezza di un altro.

Gli sforzi diplomatici e i cessate il fuoco negoziati negli ultimi anni hanno rappresentato soltanto pause temporanee in un conflitto che resta irrisolto nelle sue cause più profonde, perché nessuna tregua, per quanto necessaria, può trasformarsi in pace se non si affrontano le radici dell’ingiustizia, e finché si continuerà a ignorare la realtà dell’occupazione, ogni discorso di pace rimarrà vuoto e retorico.

La pace, per essere autentica e duratura, deve fondarsi su alcuni principi imprescindibili come il riconoscimento dei diritti fondamentali dei palestinesi, la libertà di movimento, il diritto alla casa, al lavoro, alla salute e all’istruzione, e soprattutto la fine dell’occupazione militare e degli insediamenti illegali, che rappresentano una costante violazione delle risoluzioni delle Nazioni Unite, e solo attraverso un impegno internazionale serio sarà possibile sostenere la ricostruzione e lo sviluppo di Gaza e dei territori palestinesi, restituendo dignità e speranza a chi oggi vive sotto assedio.

La pace non può essere ridotta a un equilibrio di poteri o a una tregua economica, perché nasce dal riconoscimento reciproco, dal rispetto e dalla giustizia, e costruire una vera pace a Gaza significa agire sulle cause e non solo sugli effetti del conflitto, comprendendo che nessuna sicurezza potrà mai esistere per Israele finché sarà negata la libertà al popolo palestinese.

La pace non è una concessione né una tregua imposta, ma un diritto universale che si fonda sull’uguaglianza e sulla libertà di tutti, e solo quando terminerà l’occupazione, Gaza potrà respirare, vivere e rinascere come simbolo di un’umanità finalmente riconciliata.