È forse anacronistico, rispetto alla carneficina in atto a Gaza, al coraggio di centinaia di donne e uomini che, con imbarcazioni sostenute dall’impegno di attivisti di ogni parte del mondo, stanno muovendosi nel Mediterraneo verso una terra un tempo detta Santa, ora palcoscenico di un inferno dei più tragici, interrogarsi sulla democrazia, sul suo stato, sul suo o meno permanere? Permanere dove? Dove è comparsa la prima volta nel mondo? Di quale salute gode? Interrogativi inutili? È un perdere tempo?

In questa estate tutto sta accadendo con velocità crescente, nel mondo, e in Italia. Di nuovo mi dico. Corriamo il rischio di restare senza parole. Possiamo consentirci questo lusso? Perdere le parole ha come causa prima il silenzio del pensiero. Un ritrarci di fronte a ciò che non si comprende. Sarebbe un rifugiarci nel silenzio, illusione di pace. Mi aiuta a contrastare il silenzio – è una reale tentazione – la conoscenza della vita di Spinoza, che ha affidato al suo vivere la testimonianza altissima del suo pensiero, che è esempio fra i più grandi di filosofia politica. Spinoza ne vide – noi diremmo – di tutti i colori. Colori brucianti che sperimentò sulla sua pelle. Visse da eretico, lui ebreo, detestato dagli ebrei della sua comunità d’origine, e dalla intellighenzia cartesiana, per la sua visione unitaria del tutto. Ma non fece una piega. Visse del suo lavoro di artigiano delle lenti, scrisse quello che riteneva giusto, rifiutò incarichi universitari, sapendo che avrebbe perduto la sua libertà, fu seguito da un gruppo di allievi leali, che misero in salvo tutti i suoi scritti.

Visse nel Seicento, il gran secolo. Perché grande? Soprattutto per la rivoluzione scientifica. Ma mentre i seguaci di Cartesio si innamoravano del cartesiano Discorso sul metodo, accompagnato da una “morale provvisoria”, che considerava non pericolosi solo discorsi di rigore matematico e, per il resto, era meglio stare zitti, l’Europa, che stava diventando la potenza egemone, il crocevia di Imperi, era dilaniata da guerre di religione che, nel corso della guerra dei Trenta Anni, divenne un vero e proprio inferno, come mai visto prima. Dato che noi, occidentali presuntuosi, già allora ci consideravamo “il” mondo per eccellenza, non è fuori luogo definire quella guerra, come è stata definita, la prima guerra mondiale.

In quegli anni, mentre Galileo, quasi di nascosto, per non finire bruciato, scriveva i Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze, Cartesio le sue pagine consolatorie, Spinoza il Trattato teologico – politico, Blaise Pascal i suoi disperanti Pensieri, un macello stava cominciando, era in corso, o si era da poco concluso. La mattanza non si limitava agli eserciti contrapposti, ma distruggeva popolazione civile, ammazzava per rubare e stuprare. Brecht scrisse Madre coraggio e i suoi figli per raccontare tutto questo. Scritto nel 1939, prima rappresentazione Zurigo 1941. Anni significativi. Il messaggio di questa straordinaria opera «la guerra è il momento migliore per i commerci». Oggi, in tempo reale, giornalisti ci raccontano la mattanza di Gaza e, per questa loro colpa grave, non di rado vengono uccisi.

Fino al Settecento, secolo successivo al gran secolo, a nessuno venne in mente di pensare al progresso, che sarebbe stato tale attraverso il diritto, le Costituzioni che separano i poteri, la democrazia. Ci fu una esplosione di idee alle quali la rivoluzione scientifica aveva dato coraggio. E la rivoluzione del 1789, frutto maturo di un Illuminismo irriverente, divenne non solo un fatto astronomico, ma sovvertì il mondo. Quale mondo? I nuovi Stati Uniti e l’Europa, l’auto proclamato “centro” del mondo. In questa parte di mondo fu aperto un continuo conflitto fra democratici, conservatori e reazionari. Nel cuore dell’Europa, soprattutto. Ma l’America non fu da meno, con la guerra civile. Anche qui, tragedie sanguinose, alle quali non pochi film hanno dato alcune, per quanto pallide, immagini.

Un conflitto che attraversò anche l’Italia post unitaria, che vide un Parlamento abitato da forze antitetiche, anche all’interno dei democratici eredi di Garibaldi. Aspri furono i conflitti fra Crispi, diventato più realista del re, e Imbriani e Cavallotti, radicali sempre. Poi arrivarono i primi socialisti, da Andrea Costa in avanti, a complicare una Belle Époque italiana non molto bella, se guardata da vicino. Ora qui intendo cambiare registro per fedeltà alla lezione di Spinoza. So che le mie precedenti parole odorano di passione e di indignazione. “Non deridere, non compiangere, non disprezzare, ma comprendere le azioni umane”, dice Baruch Spinoza. Parole che troviamo nella Parte III dell’Ethica. L’Ethica è un’opera che coniuga scienza, etica e politica, facce della stessa medaglia nella sua visione unitaria del tutto.

È necessario, per non essere noi ulteriore causa di guai, guardare alle azioni umane con la stessa postura intellettuale con cui si osservano le cose della natura. Inoltre, un’altra frase di Spinoza mi accompagna da tempo, e mi scuote, perché confligge con parti significative della mia storia. “Con quanta imprudenza molti cercano di levare di mezzo un tiranno senza essere in grado di eliminare le cause che fanno del principe un tiranno…”. Parole che troviamo nel suo Trattato teologico-politico. Come dire, bastasse eliminare il tiranno. È inutile se non si rimuovono le cause profonde. Come dice l’art. 3 della nostra Costituzione “… La Repubblica rimuove gli ostacoli che…”. Per questa ragione, in questa estate tragica, mi sono rivolta ad alcune voci del passato che hanno cercato di stare nel presente guardando il passato, e intrepretandolo. È quasi una indiretta citazione di Hannah Arendt, che disse “Il futuro è alle nostre spalle”. In che senso?

Trascurare la conoscenza del passato indebolisce la nostra capacità di leggere il presente e di prevedere il futuro. Ma con quali intenzioni guardiamo al passato? Con lo sguardo distaccato di Spinoza? O, come oggi accade, in molte contingenti occasioni, con un uso pubblico della storia? Ho ripensato ad alcune opere di Benedetto Croce (nella foto sotto), lette molto tempo fa. Le ho riguardate e, alla luce del tempo che stiamo vivendo, ne ho ricavato una diversa impressione, rispetto alla mia prima giovanile lettura. Benedetto Croce pensò, e scrisse, che il fascismo era stato una parentesi nella storia italiana e che l’Ottocento aveva visto correre sempre e solo in avanti la sua patria. Pensò che la sua interpretazione progressiva fosse ampiamente dimostrata nella sua opera Storia d’Italia dal 1871 al 1915, primo anno di pubblicazione il 1928. L’anno 1928 ha, alle spalle, una iniziale simpatia di Croce per il movimento fascista, visto come salutare scossone di un sistema liberale inane, invecchiato. Una sottovalutazione del fenomeno fascista che fu confermata anche con il voto favorevole dato da Croce alla legge Acerbo, e che continuò anche dopo il delitto Matteotti, quando, di nuovo, Croce diede la fiducia a Mussolini.

Furono le leggi fascistissime del 1925 e 1926, che diedero forma alla dittatura, a risvegliarlo dal sogno di un fascismo terapeutico. Croce scrisse e sostenne, anche con Giovanni Amendola, il Manifesto degli intellettuali antifascisti. Cercò poi di ridurre il disastro fascista con l’opera scritta nel 1927 e pubblicata nel 1928. Con questo lavoro intese – ripensandoci ora, in questo mio guardare dietro le spalle – correggere il suo stesso precedente giudizio negativo sulla deludente Italia liberale che, invece, dal 1870 al 1915 era stata una storia, per quanto non idilliaca, sicuramente di progresso. Fu, quindi, di fatto, una, per quanto debole, azione antifascista e piegata alla drammatica contingenza del “politico”.

Scrivo questa riflessione con la calma che Spinoza ci chiede. E mi avvicino così all’altro giudizio storico di Croce in merito al fascismo, che sarebbe stato solo una parentesi, quasi un incidente di percorso nella linea progressiva della storia d’Italia. Lo pensò all’inizio del ventennio, e continuò a pensarlo e a dirlo, dopo la sconfitta fascista, anche per ragioni politiche, di nuovo contingenti. Solo per amore di patria? O anche, probabilmente, per distinguersi da Ferruccio Parri, azionista, presidente del Consiglio quasi per caso, e per pochi mesi, che disse, in una importante occasione, nel settembre del 1945, che «in Italia la democrazia era appena agli inizi perché non credo che si possano definire regimi democratici quelli che avevamo prima del fascismo e che erano liberali». Affermazione che probabilmente non piacque neppure a Togliatti, convinto della politica progressista di Giolitti e che piacque sicuramente a Salvemini, che aveva definito Giolitti “ministro della malavita”.

Croce intendeva così salvare la sua visione della storia come progresso verso la libertà “liberale” che la radicalità azionista e la novità socialcomunista mettevano in discussione. Parri seguiva Gobetti. Che definì il fascismo come autobiografia della Nazione, perché aveva le sue radici nel passato. Mentre, per Croce, il passato era, soprattutto, la positività di Giolitti, fautore di democrazia. Per Gobetti e il Partito d’Azione, la democrazia, in Italia, non c’era mai stata. Chissà se Croce ha letto i resoconti parlamentari, dal 1870 in avanti. Ho avuto la fortuna, in questa estate che ho voluto vivere come scolara di Spinoza, di leggere un libro di Fulvio Cammarano Inquietudine costituente – recentemente presentato alla biblioteca Oriani – dove parti significative dei resoconti parlamentari di quegli anni, esaminati e interpretati, sono illuminanti. Sicuramente sedevano nel Parlamento post unitario uomini democratici – compreso il repubblicano Morelli che fu il primo a chiedere il voto per le donne – i quali però denunciavano quanto di avverso alla democrazia e al progresso era agito da chi stava governando l’Italia.

Arrivarono poi i socialisti, a complicare la storia parlamentare italiana. Inoltre, se leggiamo le discussioni parlamentrai sul colonialismo italiano di fine secolo, possiamo valutare come veramente poche e minoritarie fossero le voci democratiche. Poche voci dissentivano per ragioni, diremmo oggi, umanitarie. Molte altre voci, i liberali conservatori, per ragioni economiche, per non buttare via soldi. Altre, dello stesso mondo, concordavano, perché ne avremmo avuto benefici economici. Per non dire poi del fastidio crescente per il Parlamento in sé, dove si discuteva troppo e si perdeva tempo. L’Italietta giolittiana fu poi disprezzata dai primi bellicosi nazionalisti, felici quando nel 1915 l’Italia entrò in guerra. La guerra che sconvolse il mondo. Corsi e ricorsi, dentro i quali ancora siamo, hanno una prima radice in quello sconvolgimento.

Il fascismo fu una parentesi, una breve incrinatura in un quadro che marciava inesorabilmente verso una sempre più ampia libertà? Croce, come Einuadi, fedeli tutto sommato a questo mito, votarono per la Monarchia, nel giugno del 1946. E il primo Parlamento eletto votò, come primo presidente della Repubblica, il pur ottimo, per molte altre ragioni, Luigi Einuadi, monarchico. Definire tutto questo un cammino lineare è fuori dalla mia portata, pur rispettando l’impegno da me preso con Spinoza. Cercare di capire. La prima autentica pagina democratica nella storia italiana fu scritta dalla Assemblea Costituente. L’esito della seconda guerra mondiale aprì la possibilità di nuove e inedite strade, che per noi, in Italia, fu una Costituzione che fonda una Repubblica parlamentare, ben altro e oltre l’Italia dello Statuto Albertino. Da quel momento, passi lenti di attuazione democratica ci furono, lenti e spesso sotto attacco.

Alla Costituzione dichiararono guerra, da subito, Almirante, il suo partito e le associazioni che a lui e a Rauti facevano riferimento. Il partito fu il Movimento Sociale, con la fiamma tricolore che ancora vive. Varie furono le azioni ostili alla Costituzione, nella società e nei segreti anfratti dello Stato. Senza infingimenti, Almirante e i suoi dicevano di essere contrari alla democrazia e di disprezzare la Costituzione che, eterogenesi dei fini, li accoglieva in Parlamento, riconoscendone l’esistenza. I libri dello storico Davide Conti sono fonti insostituibili per orientarsi nella matassa oscura del secondo dopoguerra. In Italia c’è stato più terrorismo nero o rosso? Numeri e fatti danno una chiara risposta, anche se il rosso (?) delle Brigate rosse ha fatto alla Repubblica danni irrimediabili. Da quel momento – l’assassinio di Moro, nel 1978 – una democrazia dalle radici non robuste, la nostra, ha accelerato il suo declino, aiutato anche dall’inevitabile uscire dalla storia dei Padri e della Madri Costituenti. Una generazione finiva, un’altra di diversa antropologia e cultura seguiva, e il mondo, dal 1989 in avanti, comincia una sua veloce e radicale trasformazione.

Ora, a che punto siamo della notte? Una notte ben più lunga di quella raccontata da Sergio Zavoli in un assai meritevole programma televisivo, andato in onda su Rai Due dal 1989 al 1990. Se il giorno è la democrazia liberale e parlamentare, vale la pena darsi un piccolo spazio di riflessione, con uno sguardo al mondo intero e alla sua storia. Esperimenti democratici sono stati rari e di breve durata, nel corso del tempo. Chi è di ascendenza filosofica greca – è il mio caso – della democrazia ateniese possiamo salvare solo Socrate. Pericle, un grande da molti punti di vista, fu un imperialista odiato da quasi tutte le altre città greche. Inoltre, la sua era una democrazia elitaria che oggi non considereremmo in nessun caso tale. E, di lì a poco, la libertà delle città greche evaporò. La storia di Roma, la conosciamo. Ebbe più lunga durata la forma imperiale, posteriore alla forma repubblicana, della tormentata forma repubblicana, appunto. Gli altri imperi egiziano, cinese, giapponese, non hanno avuto alcuna esperienza di tipo democratico. Oggi, forse, in Giappone? In India, dopo il dominio inglese? Il rigido sistema delle caste è ancora vivo. Lo stesso vale per la Russia, prima e dopo l’Unione sovietica, nessuna esperienza democratica.

Per la sconfinata Africa, prima che l’Europa se ne impossessasse? È una storia che pochi studiosi conoscono. Una difficilissima decolonizzazione, attraversata da tremende guerre, anche nel presente. Una luminosa eccezione, Nelson Mandela. Ebbe la straordinaria forza, etica e politica, di non ricorrere alla vendetta. La Turchia, dopo la caduta dell’Impero? E oggi? In Brasile, la eccezionale resistenza di Lula non ci consente di escludere che un esperimento democratico sia in corso. La prima radice, per la democrazia contemporanea, parte dalle due rivoluzioni, americana e francese. La Magna Charta inglese, per quanto di importanza storica indiscutibile, ridusse il potere del re, ne distribuì un po’, il Parlamento era un luogo dove si discuteva veramente, ma la democrazia compare dopo la seconda guerra mondiale, e Virginia Woolf non la vide. Quindi? La democrazia è stata esperimento molto limitato e circoscritto nel corso della storia umana. Ha messo qualche radice in alcuni, non molti, paesi europei, dopo la seconda guerra mondiale.

Chi volle scriverne i fondamenti – per noi, nella nostra Costituzione – la considerò frutto maturo certamente da coltivare, con coerenza ed energia, ma c’era la consapevolezza di quanto fosse una pianta rara, fragile, soprattutto se spuntata in terreno poco fertile, come il nostro era? C’è chi si stupisce che in Cina non ci sia la libertà di stampa, e tanto altro. Ma i cinesi non si stupiscono, non è un loro problema, in quanto popolo. È un problema di singoli, intellettuali e artisti, che non di rado si spostano altrove. Le leggi fascistissime crearono problema per una parte importante, anche se minoritaria, della società italiana del tempo, perché un assaggio di libertà, nell’Italia liberale, c’era stato. Un assaggio, non la democrazia.

Allora, quale è, per noi contemporanei, la enorme questione? Sono in grande crescita, in tutta Europa, forze politiche che la democrazia liberale la disprezzano e la stanno erodendo, per ora dall’interno, come il baco che mangia la mela, nel cuore della mela, con la buccia ancora intatta. Nel mentre, in tutta Europa, l’astensionismo cresce. Il voto, un tempo esercitato con orgoglio – per le donne il 2 giugno 1946 fu una grande festa, come ha raccontato benissimo Paola Cortellesi nel film C’è ancora domani – è considerata dalla maggioranza del popolo italiano un rito inutile. Perché? La risposta è sempre quella. Non serve, nulla che dipenda da me può accadere. Un disastro.

Negli USA, il sistema democratico, regolato da un Bill of Rights del 1791, famoso per il suo equilibrio nel bilanciare i poteri, è ancora in piedi. Trump sta irridendo tutto questo, e licenzia giudici, professori, giornalisti, espelle, punisce. E – fatto eclatante e disperante – le democrazie contemporanee che avevano dato vita al diritto internazionale con l’obiettivo dichiarato “mai più guerre”, è dal collasso del 1989 che le guerre le preparano, le fanno, le teorizzano. Desidero qui riportare un ricordo personale, che mi sta molto a cuore. Con la dissoluzione dell’Unione Sovietica, nel 1991, contestualmente si dissolse il Patto di Varsavia. Mario, il mio compagno, disse, anche in un contesto pubblico “dovrà, quindi, essere superata anche la Nato, che non ha più ragion d’essere”. Concordai e sperai. Gorbaciov da tempo diceva che il suo paese era Europa. Non fu ascoltato né, in alcun modo, sostenuto.

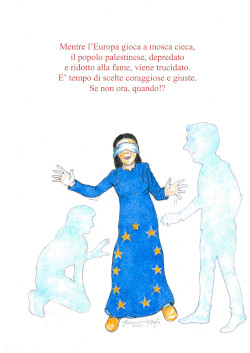

Se la democrazia liberale è stata una eccezione – parentesi? – nel corso della storia umana, e indigesta, in molti casi. Se ora, là dove la buccia appare ancora intatta, si affida al riarmo, alla “normalità” della guerra, al non sapere fare nulla per un popolo, a pochi passi da noi, che Israele sta distruggendo. Se in casa nostra, si decreta per legge che la sicurezza impone di silenziare giovani, di impedire manifestazioni, si mettono canali televisivi al servizio di chi governa – non è del tutto una novità – si ricorre a un Daspo che espelle da un territorio per un lungo periodo chi ha fatto una domanda impertinente in pubblico a Salvini. Se in Parlamento parla solo l’opposizione, nell’indifferenza della maggioranza, che non spende una parola di interlocuzione, e si limita a votare tutto, senza dire “bao”. Se il presidente del Consiglio si reca in Parlamento solo un paio di volte l’anno e vuole la stampa muta, al suo cospetto. Se tutto questo sta accadendo, la democrazia costituzionale vive solo nella buccia?

È probabile che presto si arrivi a una riforma costituzionale che indebolisce autorità e libertà della Magistratura. Che un presidenzialismo all’italiana della Meloni, il cosiddetto Premierato eletto direttamente dal popolo, renda il Parlamento marginale anche nella Costituzione scritta. Sarebbe cancellata la storia di Ottanta anni. Di tutto questo si è parlato, molto bene, in un incontro al Festival dell’Unità, domenica 31 agosto. Il tema, Democrazia e partecipazione: la crisi e le urgenti risposte, è stato affrontato, in un intenso dialogo, da Gianfranco Pagliarulo, Gaetano Azzariti, Ouidad Bakkali, coordinati da Renzo Savini. La notte è profondamente scura, di durata imprevedibile. Uscirne o meno, almeno per quanto è alla nostra portata, dipende dal nostro singolare partecipare, o meno, e da un razionale realismo e responsabilità di ogni singola parte della società italiana – associazioni, partiti, mondo della cultura -, in azioni unitarie, nel nome della Costituzione. Questa è l’unica alternativa possibile al declino che sta minando la democrazia della nostra Costituzione. Vale per noi, per l’Europa, per gli USA. Per noi “democratici”. Non possiamo chiedere a chi non ha storia democratica ciò che noi, di storia democratica, non riusciamo a costruire. Riusciremo a non ridurre la democrazia a una breve parentesi? Temo di non essere stata del tutto spinoziana, in questa ultima parte. Mi perdonerete.

Maria Paola Patuelli

Articolo pubblicato anche sul sito di Libertà e Giustizia con il titolo "Interrogarsi sulla Democrazia"