Cos’altro deve ancora accadere perché la situazione dei gazawi e del popolo palestinese inizi finalmente a essere considerata nella sua inaudita gravità?

Lo sterminio di decine, forse centinaia di migliaia di persone. La carestia indotta dallo Stato ebraico. L’azzeramento delle infrastrutture civili.

La cancellazione del patrimonio archeologico e culturale. L’eliminazione sistematica dei testimoni. I propositi di ricolonizzazione e i progetti di trasformare Gaza in una riviera turistica. Eppure: guai a chi chiede l’interruzione delle forniture di armi, guai a chi invoca sanzioni economiche, guai ai mandati d’arresto della Corte penale internazionale per Benjamin Netanyahu e Yoav Gallant (anzi: guai alla Corte penale internazionale), guai a chi reclama l’interruzione dei rapporti, anche culturali, con i sostenitori d’Israele. E, soprattutto, guai a chi dice genocidio.

Senza tradire imbarazzo, il presidente della Repubblica e il papa incontrano, in successione, il presidente israeliano Herzog: colui che scriveva frasi di scherno sulle bombe destinate a Gaza, luogo in cui – parole sue – tutti sono colpevoli, non esistono innocenti. Nel frattempo, il ministro degli Esteri Antonio Tajani assume posa da statista vantandosi di aver fatto tradurre la Pimpa in arabo per quel pugnetto di bimbi palestinesi che, dopo essere stati feriti dai nostri alleati, ricevono cure in Italia. Ma chi gli scrive i discorsi? Gli autori dei programmi di Crozza?

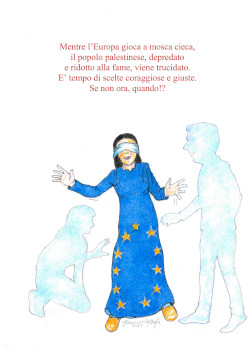

Siamo, con tutta evidenza, a un tornante della storia contemporanea. Mai dal dopoguerra abbiamo assistito in diretta al genocidio di un popolo compiuto da un nostro strettissimo alleato: da chi, come ci ricorda Alberto Negri, ha in mano la nostra sicurezza informatica. Di Gaza sappiamo oramai tutto; persino ciò che accadrà prossimamente: se c’è una cosa che Israele non fa, è nascondere i suoi propositi. Eppure, non facciamo niente, né di concreto, come interrompere i rapporti con Israele e imporre sanzioni, né di simbolico, come riconoscere lo Stato palestinese. Stiamo tradendo le basi stesse della nostra Costituzione, che, dopo l’onta del fascismo, aveva reinserito l’Italia nel consesso della comunità internazionale proclamando il ripudio della guerra, i valori della pace e della giustizia tra i popoli, la disponibilità a limitare la sovranità nazionale, l’apertura al diritto internazionale, la sacralità dei diritti inviolabili dell’essere umano, la protezione degli stranieri.

Come in altri casi, anche in questo pesa il vertiginoso scollamento tra i rappresentanti e i rappresentati: in tutti i campi, non solo in ambito politico. Se vogliamo, tra chi riveste posizioni di potere e i senza potere. La sensibilità dell’opinione pubblica è altissima. Migliaia di iniziative – grandi e piccole, d’impatto mediatico e raccolte, di rilievo internazionale e locale – si susseguono, nascendo dal basso, per urlare quanto sia insopportabile alle coscienze dei cittadini e dei lavoratori quello che sta accadendo. La sensibilità delle classi dirigenti sembra, al contrario, anestetizzata o, nel migliore dei casi, paralizzata dall’incapacità di prendere pienamente atto dell’eccezionalità della situazione e della necessità di reagire a un’emergenza eccezionale tramite misure eccezionali. A dar voce al Paese sono i portuali.

Anche il sindacato – l’ultimo corpo intermedio ancora capace di leggere in profondità la società italiana, coglierne le istanze, organizzarle ed elaborare proposte non appiattite sull’ineluttabilità del mondo così com’è – fatica a farsi pienamente interprete dell’orrore sempre più diffuso tra i lavoratori. Ben venga la «mobilitazione contro la barbarie», ci mancherebbe. Ma è chiaro a tutti che uno «sciopero generale contro il genocidio» avrebbe tutt’altro significato.